平成17年11月に明らかとなった、

構造計算書偽装問題により建築士法が改正され

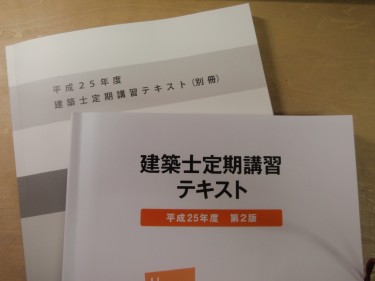

建築士は三年ごとに定期講習を受けなければならなくなりました。

早いもので前回の定期講習から既に3年が経ち、

今日は2度目の定期講習に行って来ました。

テキストは217ページ、ほぼ全ページを

5時間の講習時間でなぞり、ポイントを確認し、

最後の1時間で修了考査を行います。

修了考査はテキストを参照することが許されており、

60分で40問正誤の2択の問題です。

1問当り90秒は結構必死で取り組まなければなりませんでした。

45分でひと通り回答をして、

じっくりテキストを確認したい問いが2問ほどありましたので、

残り15分で見直しできました。

神奈川県で行われる今年度の定期講習は

おそらく今日が最後だと思います。

受講者は213人、3人掛けにギッシリで、

講習だけでも既に疲労感がありましが、

考査が終了した時点ではもうグッタリでした。